Quelle: www.verfassungsschutz.de

AfD unter Beobachtung: Rechtsextremistische Tendenzen und die Frage nach einem Parteiverbot – Eine Analyse

Die offizielle Einstufung der AfD als rechtsextremistische Partei durch den Verfassungsschutz stellt einen Wendepunkt in der deutschen Politik dar. Während die Nachricht einerseits die Gefährdung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung durch die Partei bestätigt, wirft sie gleichzeitig komplexe Fragen hinsichtlich der politischen Konsequenzen und der Durchführbarkeit eines Verbotsverfahrens auf.

Die Pressemitteilung des Bundesministeriums des Innern und für Heimat vom 02. Mai 2024 bestätigt, dass die AfD die Voraussetzungen für ein Verbot gemäß Artikel 21 Absatz 2 des Grundgesetzes (GG) erfüllt. Dieser Paragraph sieht vor, dass Parteien, die darauf abzielen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, durch das Bundesverfassungsgericht verboten werden können.

Nach Art. 21 Abs. 2 Grundgesetz (GG) sind Parteien verfassungswidrig, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden. Sie können durch das Bundesverfassungsgericht verboten werden.

— Bundesministerium des Innern und für Heimat

Warum ein Verbot jetzt grundsätzlich möglich ist

Die Einstufung als rechtsextremistische Partei ist ein entscheidender Schritt, da sie die rechtliche Grundlage für ein Verbotsverfahren schafft. Der Verfassungsschutz hat umfassend geprüft, ob die Ziele und das Verhalten der AfD sowie ihrer Anhänger darauf abzielen, die verfassungsmäßige Ordnung zu gefährden. Die Ergebnisse dieser Prüfung sind nun öffentlich und bestätigen die Annahmen vieler Experten und Beobachter.

Kommt jetzt das Verbotsverfahren und ein Verbot? Die politische Herausforderung

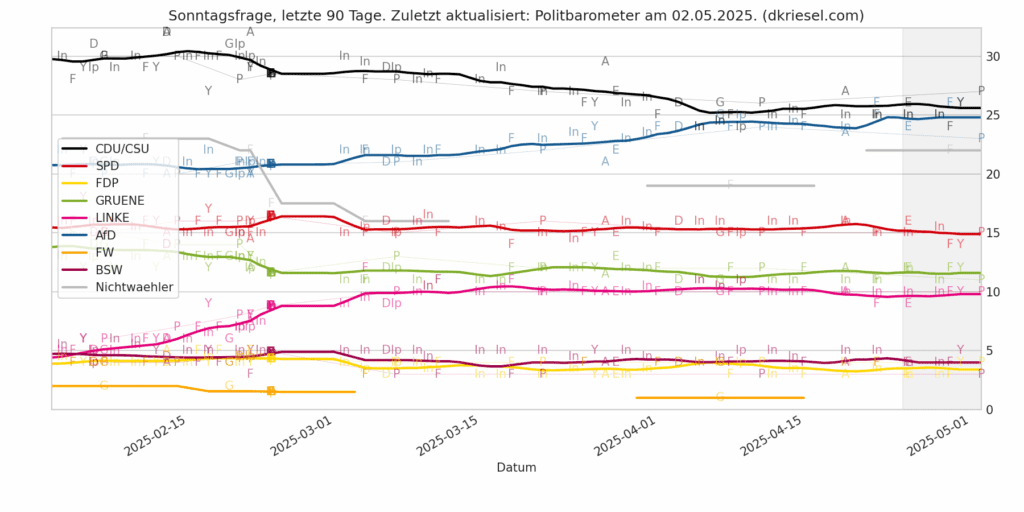

Trotz der rechtlichen Möglichkeiten erscheint ein Verbotsverfahren derzeit unwahrscheinlich. Dies liegt nicht an rechtlichen Hürden, sondern an der politischen Realität. Die AfD hat in den letzten Jahren kontinuierlich an Zustimmung gewonnen und liegt in aktuellen Umfragen oft gleichauf oder sogar vor der CDU/CSU.

Quelle: https://www.dkriesel.com/sonntagsfrage

Ein Verbot einer Partei mit rund 25% Zustimmung könnte als schwerwiegender Eingriff in die politische Freiheit wahrgenommen werden und das Misstrauen in den Rechtsstaat weiter verstärken. Es besteht die Gefahr, dass ein solches Verbot als Manipulation und Verletzung des demokratischen Prozesses interpretiert wird, selbst wenn es rechtlich begründet ist.

Die zentrale Frage ist daher nicht, ob ein Verbot rechtlich möglich ist, sondern ob es politisch sinnvoll und tragbar ist. Ein Verbotsverfahren könnte die Partei sogar noch stärken, indem sie sich als Opfer darstellt und ihre Anhänger mobilisiert.

Die Rolle der Union: Eine Strategie, die nach hinten ging?

Besonders kritisch ist die Entwicklung der CDU und CSU. Unter der Führung von Friedrich Merz und Markus Söder hat die Union in den letzten Jahren eine zunehmend konservative und teilweise rechtspopulistische Rhetorik übernommen. Ziel war es offenbar, Wähler von der AfD abzuwerben.

Diese Strategie ist jedoch nach hinten losgegangen. Anstatt die AfD zu schwächen, hat die Union ihre eigene Glaubwürdigkeit untergraben und den politischen Raum nach rechts verschoben. Die Grenzen zwischen den Positionen der beiden Parteien sind zunehmend verschwommen, was der AfD zugutegekommen ist.

Die Union muss sich nun dringend fragen, ob sie mit dieser Strategie richtig gelegen ist und wie sie sich zukünftig positionieren will. Eine klare Abgrenzung von der AfD und eine Stärkung der eigenen konservativen Werte sind unerlässlich, um wieder als glaubwürdige Alternative wahrgenommen zu werden.

Fazit: Ein schwieriger Weg für die Demokratie

Die Einstufung der AfD als rechtsextremistische Partei ist ein deutliches Signal, dass die Gefahren von Rechts extremen Tendenzen in Deutschland ernst zu nehmen sind. Ein Verbotsverfahren ist zwar rechtlich möglich, aber politisch hochkomplex und mit erheblichen Risiken verbunden.

Die Demokratie steht vor einer großen Herausforderung. Es gilt, die Freiheit der Meinungsäußerung zu wahren, gleichzeitig aber auch die Grenzen der politischen Aushandlung zu verteidigen. Eine klare Abgrenzung von rechtsextremen Positionen und eine Stärkung der demokratischen Werte sind unerlässlich, um die Zukunft Deutschlands zu sichern.

Aktualisierung: 08.05.2025, 15:03 Uhr

Verfassungsschutz pausiert Einstufung der AfD als rechtsextrem – Gericht entscheidet

Im Rechtsstreit um die Einstufung der AfD als rechtsextremistische Partei hat das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) eine sogenannte „Stillhaltezusage“ abgegeben. Bis zu einem Gerichtsurteil wird der Verfassungsschutz die AfD nicht mehr öffentlich als „gesicherte rechtsextremistische Bestrebung“ bezeichnen.

Die Entscheidung des BfV bedeutet, dass die Partei bis zu einer gerichtlichen Entscheidung in dem laufenden Eilverfahren nicht offiziell als rechtsextrem eingestuft wird, sondern weiterhin als Verdachtsfall geführt wird. Die entsprechende Pressemitteilung, in der die Hochstufung bekannt gegeben wurde, wurde von der Webseite des BfV entfernt.

Was bedeutet die Stillhaltezusage?

Die Stillhaltezusage ist kein Eingeständnis, dass die ursprüngliche Bewertung falsch war. Vielmehr soll sie die schwerwiegenden Konsequenzen einer solchen Einstufung für die Partei aussetzen, bis das Gericht eine Entscheidung getroffen hat. Wann mit einem Urteil zu rechnen ist, ist derzeit unklar. Es könnten Wochen oder sogar Monate dauern, bis die Frage juristisch abschließend geklärt ist.

Die AfD begrüßte die Entscheidung als einen ersten Schritt zur Entlastung und kündigte an, sich mit allen juristischen Mitteln gegen die Hochstufung zur Wehr zu setzen.